Dois astros do rock transtornados pelo passado, incapazes de superarem o trauma de uma separação. Dave Mustaine, do Megadeth, expôs toda a sua frustração por ter sido expulso do Metallica em 1983 e narra em sua biografia, recém-lançada no Brasil, como esse fato marcou a sua vida e como ainda o atormenta, por mais que o Megadeth também tenha conhecido o sucesso. De forma corajosa e sincera, o guitarrista coloca para fora todas as mágoas e não atenua os erros que cometeu, mas deixa claro que a sua saída do Metallica determinou quase tudo o que ocorreu em sua trajetória nos últimos 30 anos. Contraditório, culpa esse fato por suas cabeçadas e problemas.

Max Cavalera, ex-Sepultura, segue uma trilha semelhante em sua autobiografia, também recém-lançada no Brasil. “My Bloody Roots – Toda a Verdade Sobre a Maior Lenda do Heavy Metal Brasileiro” deixa claro o quanto as feridas da separação do maior nome do heavy brasileiro ainda não foram curadas – e de como esse fato ainda influencia a vida do artista, que parece incapaz de livrar da sombra da ex-banda, assim como Mustaine.

Os dois guitarristas optaram por um texto coloquial e ligeiro, sem muito tratamento e demonstrando uma urgência enorme para expor as angústias na tentativa de se livrar dos fantasmas. O problema deste tipo de escrita é que o texto às vezes soa cru demais, confuso, contraditório e quase ilegível, por mais que os tradutores brasileiros tenham se esforçado. Mustaine ainda teve o auxílio do jornalista e escritor Joe Layden em “Mustaine”. Não é muito bem escrito, mas mantém certa elegância e consegue transmitir a ferocidade e a fúria do líder do Megadeth em relação às mágoas do passado.

Cavalera não teve o mesmo sucesso. Mesmo com a consultoria do venerável Joel McIver, jornalista autor de biografias ótimas, como “Sabbath Bloody Sabbath”, do Black Sabbath (lançada no Brasil), o guitarrista e líder do Soulfly decidiu ele mesmo assumir a pena e escrever a sua história. Também mostrou coragem ao se expor na questão dos vícios em álcool e remédios, coisa que poucas pessoas sabiam. Não escondeu nada a respeito de suas internações para reabilitação e do impacto negativo que causou em sua família.

Entretanto, a impressão que se tem é que o livro não passou por uma “edição”, ou seja, não teve o olhar de um profissional de editora que apontasse problemas e que deixasse a narrativa mais redonda, com a união das pontas soltas – e, é claro, faltou uma interferência maior de McIver para deixar o texto mais leve, mais solto e mais bem escrito. Um do méritos do livro é que foi escrito com paixão e com energia, na medida em que as lembranças surgiam. Mas esse também é o seu pecado, já que o texto linear e bruto às vezes atropela a própria narrativa, deixando sem explicação fatos importantes ao longo do do livro.

Outro defeito que é derivado da paixão com que o livro foi escrito é que às vezes o fígado assume o lugar do cérebro, deixando com que as mágoas tomem conta da narrativa e ditem o ritmo da leitura e a direção dos fatos. Mustaine, pelo menos, teve a sabedoria de reconhecer que tal situação certamente ocorreria e que tentaria freá-la, seja se contendo para não agredir verbalmente amigos e adversários, seja se desculpando de antemão.

Max passou por cima deste detalhe e deliberadamente deixou a raiva tomar conta em determinados momentos, especialmente quando se refere ao baixista Paulo Júnior, a sua vítima predileta no livro. Mesmo reconhecendo que era um “amigo” no início da banda, o guitarrista não perdeu a chance de espalhar pela obra que o baixista não sabia tocar – e insinua que ainda não sabe. “Eu e Andreas (Kisser) gravamos os baixos nos álbuns até ‘Chaos AD’, de 1993, a pedido do próprio Paulo”, diz Max, não segurando a ironia. Então como assim? Como é que uma banda do porte do Sepultura, que poderia ter se tornando tão grande quanto o Slayer, por exemplo, mantém um instrumentista que não sabe tocar por nove anos, até a gravação de “Chaos AD”? Ele não explica, e nem fez esforço para isso.

A raiva cresce quando Max resolve desancar as então esposas dos integrantes do Sepultura. Patrícia Kisser até que foi poupada, mas Monika Bass Cavalera, ex-mulher de Iggor Cavalera, o baterista, não. A ela coube a carga pesada de xingamentos e de culpas por parte expressiva de impropérios e até mesmo baixarias, em uma deselegância extrema. “Nunca gostei dela, acho até mesmo que ela deu em cima de mim, e acabou ficando o Iggor. Graças a Deus eles se divorciaram”, escreve o guitarrista, para depois usar um adjetivo pouco lisonjeiro a respeito do comportamento dela.

A ironia vira desprezo quando ele cita que Monika se tornou a empresária do Sepultura – até hoje ela é a empresária da banda, e de outras mais, por meio da empresa Base 2 Produções. “Essa mulher tanto fez que finalmente conseguiu pegar o lugar de Gloria (Cavalera). Pena que ela não tenha qualificação. Com pode uma assistente de dentista virar empresária de uma banda que um dia já foi importante?”, escreve Max, ao se referir à profissão da ex-cunhada, dentista de formação.

Gloria Cavalera, norte-americana, se tornou empresária do Sepultura em 1989, e dois anos depois assumiu o relacionamento com Max – estão juntos até hoje. Supostamente teria sido ela o motivo da saída do guitarrista em 1996, e aí está o maior defeito do livro, que prometia esclarecer a verdade sobre a separação da banda. Pouco é esclarecido ou desvendado. Na verdade, pouco é explicado.

Max dá a entender que Andreas Kisser, o outro guitarrista, tinha ciúmes por dar menos entrevistas que o líder, e culpava Gloria por isso. Também não deixa claro por que os outros integrantes, incluindo o irmão Iggor, decidiram não renovar o contrato empresarial com Gloria em dezembro de 1996. Ou seja, não explica quais eram as restrições da banda ao trabalho dela. Tenta convencer o leitor que Gloria já tinha decidido que não ficaria com o grupo após dezembro de 1996, mas o fato é que os outros integrantes também já tinham decidido a mesma coisa. Essa contradição não é explicada.

Kisser e Iggor são surpreendentemente poupados de maiores críticas. Em relação a Iggor faz sentido, pois eles voltaram a se falar após dez anos, em 2006, são amigos e companheiros de banda no Cavalera Conspiracy. Iggor deixou o Sepultura no começo daquele ano. Kisser, por sua vez, tido como o maior opositor à volta da formação clássica do Sepultura (ao lado de Monika Cavalera), é tratado com certa condescendência, mesmo tendo sido inflexível em relação ao rompimento com Gloria Cavalera.

Uma explicação sobre este comportamento é a tentativa de poupar Kisser de críticas pesadas na esperança de que o guitarrista concorde com uma reunião da formação clássica, já que efetivamente é o líder do Sepultura hoje. Max narra que desde 1996 teve “uma ou duas conversas” com Kisser, onde o assunto de uma volta, mesmo que temporária ou para um show único foi levantado.

“Ele me pareceu ter gostado da ideia, foi receptivo, mas as coisas nunca andaram. Vou parar com isso, cuidar da minha vida e deixar as coisas caminharem. Não depende mais de mim”, escreve Max em outro trecho. O problema é que desde 2010 ele fala frequentemente sobre o assunto – “todo mundo me pergunta sobre a volta, sou educado e respondo sempre”.

Não conseguiu convencer de que não dá muita bola para o assunto – é exatamente o contrário, a julgar pela mágoa e raiva com que toca o assunto, inclusive com mais deselegância ainda, ao “decretar” que o Sepultura está “afundando cada vez mais, sem credibilidade e com pouca criatividade”. Ou seja, quer uma reunião da formação clássica, mas não faz questão nenhuma de facilitar as coisas, distribuindo farpas, alfinetadas e xingamentos sem muita preocupação. O Sepultura é um assunto muito mal resolvido para Max Cavalera 17 anos após a separação.

De novidade mesmo, está uma descrição detalhada e interessante sobre a trajetória importante do Soulfly, hoje inegavelmente importante no cenário internacional – há quem diga que tem mais prestígio do que o Sepultura. Estão no livro todas as formações, como foram gravados os álbuns, quem participou como convidado e quais os conceitos que nortearam as principais letras de músicas do período.

Ao descrever a morte do enteado Dana (que tinha assumido o sobrenome Cavalera, como todos os enteados, exceto a mais velha, Christina), em agosto de 1996, aparece uma outra novidade, que já circulava como boato entre profissionais do heavy metal nacional e internacional: uma fraude para acelerar o funeral do garoto, morto em um acidente de carro, para que a banda pudesse retomar mais rápido às turnês.

Segundo Gloria Cavalera, em depoimento ao livro, ela, Max e Christina voltavam da Inglaterra para Phoenix (EUA) no avião particular de Ozzy Osbourne para cuidar dos trâmites de liberação do corpo e para fazer o funeral. Durante o sobrevoo no oceano Atlântico, Christina ligou para a funerária e descobriu que alguém da família pedira para o corpo ser liberado para “acelerar os procedimentos”. Quem fizera isso? “Christina, a irmã mais velha”, informou o funcionário da funerária. Enlouquecida, Christina berrou para que tudo fosse interrompido, pois ela era Christina e estava em um avião sobre o oceano naquele momento.

Na versão de Gloria, uma mulher ligou e se passou por Christina para acelerar os procedimentos, a mando de “uma esposa de um integrante do Sepultura”. A mulher seria uma amiga íntima dessa “esposa” que Gloria não quis identificar – só existem duas opções, Patricia Kisser e Monika Bass Cavalera, já que Paulo Júnior não era casado na época. O motivo: fazer tudo rápido para que a carreira do grupo sofresse o menos possível e os shows fossem retomados.

Monika Cavalera, Andreas Kisser e Paulo Júnior mantêm silêncio a respeito do livro. Tem sido assim ao longo de 2013, quando Max mais de uma vez reclamou em entrevistas que não obtém respostas sobre a possibilidade de reunião, com as costumeiras farpas. Monika prefere ficar longe de qualquer polêmica a respeito de Max, mas respondeu ao Combate Rock a respeito dos ataques contidos no livro – Max a chamou de “piranha”: “Nada do que sai da boca dele me surpreende, absolutamente nada. O cara já está fora do ar há muito tempo, deixe-o achar que é o ‘MAXimo’. Quem conhece a história sabe quem realmente escreveu o livro.”

“My Bloody Roots” é um livro importante por se tratar da única obra a respeito do Sepultura com credibilidade, já que foi escrita por seu fundador, ainda que tenha problemas evidentes e que não tenha um grande texto, “estilisticamente” falando. Pela primeira vez Max Cavalera fala de forma franca sobre sua vida e sua ex-banda. Pena que não entregue tudo o que promete.

por Marcelo Moreira

Combate rock

#

domingo, 29 de setembro de 2013

sábado, 28 de setembro de 2013

Monika Bass Cavalera, um perfil ...

Só fiquei sabendo recentemente que Monika, ex-mulher de Igor, é a atual empresária do Sepultura - e é há bastante tempo: desde a saída de Gloria, ao que parece. Soube através de (mais) um comentário "ácido" de Max, que falou que a banda há tempos é administrada por uma dentista que não saca nada de metal. Normal. Para mim, fã (ou ex-fã, ou melhor, fã das fases com Max), o lado artístico da coisa é o que realmente importa. Mas não deixa de ser interessante ficar conhecendo os bastidores. Abaixo, um perfil dela, escrito por Aggnes Franco e publicado no site da revista "Dia-a-dia":

"Em mercado majoritariamente masculino, ela reina administrando a maior banda brasileira de rock no mercado internacional. Por trás do Sepultura desde 1989, a empresária de 1,60 metro de altura afirma que nunca sofreu preconceito de gênero. Em 2014, a banda comemora 30 anos de carreira muito bem administrados por Monika Bass Cavalera, a dona do rock. Com ternura e determinação, a andreense de 44 anos atribui muitas de suas importantes decisões a “anjinhos que sopram” em seus ouvidos. Considera-se uma pessoa de sorte e atribui as feições de menina à vida conjugal com Allan Sarkis, 11 anos mais jovem.

Leia o restante da matéria aqui.

"Em mercado majoritariamente masculino, ela reina administrando a maior banda brasileira de rock no mercado internacional. Por trás do Sepultura desde 1989, a empresária de 1,60 metro de altura afirma que nunca sofreu preconceito de gênero. Em 2014, a banda comemora 30 anos de carreira muito bem administrados por Monika Bass Cavalera, a dona do rock. Com ternura e determinação, a andreense de 44 anos atribui muitas de suas importantes decisões a “anjinhos que sopram” em seus ouvidos. Considera-se uma pessoa de sorte e atribui as feições de menina à vida conjugal com Allan Sarkis, 11 anos mais jovem.

Sócia-proprietária da Base 2 Produções Artísticas e tutora da

carreira musical de vários talentos, Monika organiza anualmente um

cruzeiro voltado aos aficionados por metal. Também é responsável pela

contratação de 14 bandas que tocarão no próximo Rock in Rio, em

setembro, o que já mostra sua influência no mercado. Apesar disso,

encontra tempo para passear com os três filhos, dedicar-se ao marido e

criar novos projetos: “Coloquei minha experiência e contatos à

disposição da Prefeitura de Santo André. Antigamente, eu tinha tudo no

município, passei toda minha juventude lá. É minha cidade e se eu puder

colaborar, será um prazer.”

A carreira bem-sucedida foi obra do acaso. Na infância, Monika

estudou no externato judeu Oswaldo Aranha, e em 1992 graduou-se em

odontologia. Chegou a clinicar por dois anos em Santo André, mas o

romance com o famoso baterista Iggor Cavalera, fundador do Sepultura,

mudou os rumos de sua carreira: “Comecei a namorar com ele no primeiro

colegial. Eu estudava com o Andreas (Kisser) no Singular, que entrou

para a banda como guitarrista. Assim conheci o Iggor.” Quando ia iniciar

o terceiro ano da faculdade, a jovem pediu à família para trancar o

curso e viajar com o namorado para os Estados Unidos. Seu pai, Simão

Bass, lhe fez uma proposta: “Eu me formaria e, depois de dois anos, quem

estivesse ganhando mais dinheiro puxaria o outro. Quando comecei a

namorar com o Iggor, ele era muito duro! Meu pai mandava dinheiro para

ele pagar a passagem e vir de Belo Horizonte no fim de semana, porque

ele não tinha.”

NOTA DO BLOG: Cruz credo, a mulher só fala em dinheiro ...

sexta-feira, 27 de setembro de 2013

The Baggios - uma entrevista

Às vezes a boa nova vem de onde menos se espera. Neste caso, em meio a

um período de falsa decadência do Rock Nacional, quando, na verdade, o

estilo encontra-se buscando novos meios de divulgação e formação de

público, surge uma ou outra banda que nos faz ter fé de que o Rock, este

imorrível ser, parece disposto a manter-se firme. The Baggios,

dupla de São Cristóvão, Sergipe, faz Rock com sotaque de Raul Seixas e

guitarras de Blues, no sentido Jimi Hendrix do termo. No balaio ainda

vão os ritmos nordestinos de sua primeira formação musical, riffs do

Black Sabbath e muita manha para compor canções com voz, guitarra e

bateria. Gabriel Campos e Julio Andrade são The Baggios propriamente

ditos e batemos um papo com Julio para saber como andam as coisas neste

momento em que lançam seu segundo disco, Sina.

MB: Contem pra nós um pouco sobre a história do The Baggios e de onde veio o nome da banda.

The Baggios: The Baggios surgiu da necessidade de matar a secura de compor música e tocar no estúdio. Eu toquei em outras bandas entre 2001-2003 e todas elas deram erradas. Ninguém queria levar música a sério. Eu e Lucas Araújo (primeiro baterista) eram os únicos instigados a fazer isso, e no final de 2003 estávamos discutindo sobre como matar essa secura de fazer música, e começamos a dar nomes para uma suposta nova banda, e como buscávamos referência da nossa pacata São Cristóvão, o nome de Baggio prevaleceu na conversa. Ele foi um figura que vivia perambulando pelas ruas com roupas esquisitas e uma viola no ombro, e sempre parava nos botecos ou esquinas para tocar suas composições e clássicos da jovem guarda. Como na época não tínhamos mais amigos afim de se juntar a nós, acumulamos um repertório de bandas que gostávamos e fomos os dois para o estúdio. Lucas na real nem era baterista, ele tocava baixo, mas se prontificou em pegar alguns equipamentos emprestados e aprender a tocar bateria. O primeiro ensaio aconteceu em março de 2004 e estamos nessa até hoje.

MB: Como é fazer Rock numa cidade histórica de Sergipe?

The Baggios: Pra você ter noção, em quase 10 anos de banda, só fizemos três apresentações em São Cristóvão, e já fazem 5 anos desde a última vez. A banda começou justamente quando o FASC, um dos principais festivais de artes do estado, senão do nordeste, morreu. Esse era o único evento no qual teria orgulho me apresentar novamente, pois quando tocamos em 2004 foi caótico, não houve um pingo de organização, e acabamos sendo mal tratados. Aqui não há um público para alimentar uma cena Rock, tudo depende de Aracaju, e a primeira conquista da banda foi conseguir um show lá. Me lembro como hoje o quanto fiquei empolgado. Isso aconteceu em Agosto de 2004. Eu era fã de bandas como Snooze e Plástico Lunar, e estava ansioso para mostrar minhas músicas para esses caras. Sergipe tem uma das melhores e mais diversas cenas musicais do Brasil, sou fã de várias bandas daqui. Nomes como Plástico Lunar, Elvis Boamorte, Renegades of Punk, Patricia Polayne, Maria Scombona, Ferraro Trio, Coutto Orchestra, entre outros nomes, precisam ser descoberto no Brasil. Cada um desses nomes tem sua própria identidade, e isso é uma das coisas mais fortes da música sergipana.

MB: O novo disco de vocês, Sina, é conceitual. Qual é a história por trás das canções?

The Baggios: É interessante ouvir que Sina é um disco conceitual. Ele parece ser, mas não foi construído com essa intenção. Tínhamos uma música com esse titulo, e de repente quando começo a rever as letras, vejo que o tema se encaixava bem, e daí batizei o disco com este nome.

Eu sempre costumo observar pessoas como andarilho, mendigo, puta, e imaginar histórias que estão por trás do que eles são. Eu fico imaginando que nem todos escolheram ser assim, e que existem histórias que os fizeram assim, acho que o principio das letras desse disco é mais ou menos isso. Além de algumas coisas mais pessoais também. No disco tem personagens como Salomé, Leão, Zorrão, que eu cresci ouvindo histórias e desenvolvi letras a partir das minhas lembranças dessas figuras quase folclóricas. Leão por exemplo, era um figura baixinho, parecia frágil, e vivia dormindo na estação de trem (estação que aparece na capa do disco), e os pivetes costumavam provoca-lo gritando “esturra leão”, ele ficava pirado e apontada um cajado fingindo ser uma arma, mas por trás disso tem uma história muito mais forte. Reza a lenda que ele matou sua mulher, enterrou no quintal, cumpriu pena, despirocou e viveu como andarilho, passando períodos em várias cidades do interior.

Zorrão foi outro personagem que marcou São Cristóvão, tinha seus 60 anos, e se amarrava em perambular pelas ruas de São Cristóvão fazendo versões de músicas da Jovem Guarda e MPB, fazendo a melodia da percussão com a boca. Era de uma forma "troncha", chegava a ser engraçado, mas marcou bastante.

Outra coisa que influenciou as letras do disco, é que eu acredito que somos reféns de uma sina. Podemos até pegar uma rota diferente, mas acabamos sendo pegos pelo que está escrito. Parece algo religioso, mas não é meu tipo. Eu simplesmente tenho algumas crenças loucas e foi a partir daí que algumas ideias de “Sina” surgiram.

MB: Vocês são uma dupla, com bateria e guitarra, mas conseguem um som grandioso no disco. Como driblaram a carência de bons produtores no país?

The Baggios: Nós já lançamos três EP’s e dois álbuns cheios, e todos produzidos pela banda. Não por escolha, mas por necessidade. As coisas mudaram, as bandas tem mais autonomia, mais direcionamento, mais segurança, mas é claro que custa tempo para conseguir algo maduro e legal. Ficamos satisfeito com a produção de “Sina”, deve ser porque estamos ficando calejados e amadurecendo aos poucos com essas experiências de produzir nossos próprios discos. Uma das coisas que nos ajudou bastante foi a nossa pré-produção. Passamos meses gravando ensaios, ajustando, bolando ideias. Quando entramos no estúdio, sabíamos o que queríamos. Na captação, devemos muito a nossos amigos que ajudaram na parte da engenharia, e emprestaram microfones, placas, pré-amps. Esses fatores, com certeza foram responsáveis pelo resultado legal, mesmo gravando num estúdio super simples. Sina seria produzido pelo Rafael Ramos, chegamos a mandar demos, discutir algumas ideias, ler emails empolgados, comprar passagens para o Rio, mas as coisas começaram a desandar, e fomos obrigados a não viajar, gravar tudo em Aracaju e lançar de forma independente. Era pra ser assim, eu preferi acreditar nisso. No fim das contas ganhei muito com isso, foi surreal o quanto eu aprendi com esse disco e ainda pude convidar músicos que eu admiro pacas para participar. Eu ainda quero trabalhar com algum produtor, para discutir ideias, ter mais uma cabeça na hora de gravar junto com a gente, com o intuito de buscar renovação mesmo, eu me amarro em me reinventar, faço questão que cada disco tenha uma viagem própria, tenha novas influências. Espero que possamos ter essa experiência no próximo.

MB: Dá pra notar influência forte de Raul Seixas nos vocais. E de Hendrix nas guitarras. Quem mais vocês ouvem atualmente?

The Baggios: Raul Seixas é o cara responsável por me fazer escrever música em português. Passei anos acanhado para escrever, mas depois que passei a me aprofundar na discografia dele, aprendi muito e hoje sou grato a ele. Jimi Hendrix foi o cara que me levou ao Blues, e me fazer levar guitarra mais a sério. Juntando esses dois figuras com Zé Rodrix, Jorge Ben, Tim Maia, Black Sabbath e Led Zeppelin, resulta nas minhas principais influências. (Atualmente) estou viciadão em Arnoud Rodrigue. Que cara genial! É surpreendente como o cara é criativo. Além dele estou ouvindo bastante Alceu Valença, Graham Nash, Neil Young, Buffalo Killers, Daniel Norgren, Seasick Steve, Wolf People, e acabei de descobrir o disco “Babylon by Gus” do Black Alien que me fez gostar um pouco mais de Rap.

MB: Sabemos que é complicado para uma banda sobreviver hoje no Brasil. Como vocês analisam esse cenário atual do Rock no país?

The Baggios: Tem rolado um clima estranho. A gente tem circulado bastante e em todo canto a queixa é a mesma: “Cara, ta foda pra tocar nesta cidade, não tem casa de show”. Isso é preocupante. Por outro lado tem vários festivais legais espalhado pelo Brasil e tem muitas bandas boas produzindo grandes discos. Eu não sei muito bem como julgar essa cena, eu posso dizer que tá bem esquisito e que tá cada vez pior conseguir shows com boas condições.

MB: Sina está disponível para download no site da banda e o visitante atribui um valor que acha justo. Vocês têm "versão física" do disco? Versões em LP? Como o fã de música faz para ter o disco de vocês na estante?

The Baggios: Essa ideia de “Doe Quanto Achar Que Vale” até que tem funcionado, muita gente aderiu e essa grana vai nos ajudar de alguma forma. Fizemos 1.000 cópias no formato CD e elas estão à venda na loja na página do facebook e em breve no site da banda. Estamos cientes que hoje em dia as pessoas perderam o interesse em ter o disco físico, 40% dos discos damos para produtores e jornalistas e o restante vendemos. Nosso primeiro disco conseguimos vender 1.500 cópias em 2 anos de lançamento, por outro lado foram mais de 12.000 downloads direto do nosso site, sem contar os números dos links que foram gerados noutros sites. Assim ajuda a ter uma noção de quanto a música digital tem ganhou o mundo. “Sina” sairá na versão vinil, e estamos muito ansiosos por isso. Começaremos a pré-venda no nosso site (http://www.thebaggios.com.br/) dia 30 de Setembro. As pessoas tem procurado mais pelo vinil que pelo CD. Isso é legal! O vinil está com tudo. Sairá pelo selo Media4Music, serão 250 cópias, feitas na República Tcheca, na mesma fábrica que os discos do Black Sabbath, Rolling Stones são produzidos, e virá com uma faixa bônus exclusiva para o vinil, chamada “Adios Baggio”, música que escrevi em homenagem ao Baggio que faleceu no ano passado.

Quem tiver interesse de adquirir nossos discos, camisas e o documentário acesse nossa lojinha no Facebook (http://goo.gl/HgCHs0 ) ou através do email loja@thebaggios.com.br

MB Quais as boas bandas em atividade no Brasil na opinião de vocês?

The Baggios: Curto o Mopho, Autoramas, Vanguart, Porcas Borboletas, Plástico Lunar, Maria Scombona, Snooze, Vivendo do Ócio, Siba, Supercordas, Dingo Bells, Forgotten Boys. Deve ter mais nomes esquecidos na minha cabeça agora, e peço desculpas...

MB: The Baggios tem algum plano para excursões pelo país? Como podemos ver um show de vocês?

Sim. Faremos a primeira parte da turnê para divulgar “Sina” em Outubro, onde passaremos por cidades da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Serão 12 shows, em três semanas de turnê. Pretendemos divulgar as datas e detalhes até o final deste mês, pois estamos fechando os últimos detalhes.

MB: Voltando a Sina, há várias misturas sonoras, mas o Blues parece ser o ponto de partida da sonoridade do disco. Vocês têm heróis do Blues?

Como falei anteriormente, Hendrix me levou ao Blues, ele é um dos meus heróis. Ele me levou a Buddy Guy, Muddy Waters, e esses me levaram a Robert Johnson, Skip James, Mississipi John Hurt, Blind Willie Mctell. Devo muito a meu jeito de tocar a esses caras. Devo a Iommi e a Page também, mas esses dois sugaram da mesma fonte com certeza (risos).

MB: Como vocês acham que o Rock nacional pode se renovar no sentido de mais pessoas terem acesso ao disco de bandas como The Baggios? Falta divulgação, união entre as bandas?

Agradeço por enxergar na gente uma forma de ajudar a renovação da música (risos). Eu acredito que existe muito “oba, oba” com bandas bem “mais ou menos”, assim como tem bandas que merecem estar sempre na mídia. Não sei se minha música vai ajudar em alguma coisa, mas seria bem legal se tivéssemos oportunidades de tocar nesses grandes festivais, e que fôssemos “descoberto” pelos “grandes”. Falo isso, porque não faço música por hobby, posso até me divertir, mas levo essa ‘onda’ muito a sério e quero muito que a gente forme um público cada vez maior, pra nos dá ainda mais força e moral para continuar nessa estrada enlamaçada. Voltando a falar sobre mudanças na cena roqueira brasileira... eu não sei bem se deveria haver essa mudança, cada um tem sua viagem, eu sigo uma linha, Supercordas tem a sua onda, o Autoramas tem a sua, mas eu gosto deles, me entende? Há umas bandas “mela cueca” que é foda suportar, mas eles acabam uma hora ou outra. É a força da natureza. Sobre divulgação, de repente a gente precise um pouco mais, mas não é fácil trabalhar sozinho. Sem grana não dá para pagar uma boa assessoria, e por ai vai. Hoje em dia eu posso dizer que convivo com pessoas que me ajudam bastante a montar nossas turnês, descolar contatos. Eu vejo nisso uma forma de união. As pessoas realmente gostam da gente, e fazem por onde estar contribuindo com nossa história. Eu agradeço a todos eles por nos dar uma chance e estar sempre acreditando na nossa música. Não vou evitar citar nomes, pois seria injusto esquecer algum. O lance é continuar produzindo, acreditando no que faz, e deixar rolar. Uma hora a coisa funciona de verdade, se já não está funcionando.

Carlos Eduardo Lima perguntou

"Julico" respondeu

Monkeybuzz

#

MB: Contem pra nós um pouco sobre a história do The Baggios e de onde veio o nome da banda.

The Baggios: The Baggios surgiu da necessidade de matar a secura de compor música e tocar no estúdio. Eu toquei em outras bandas entre 2001-2003 e todas elas deram erradas. Ninguém queria levar música a sério. Eu e Lucas Araújo (primeiro baterista) eram os únicos instigados a fazer isso, e no final de 2003 estávamos discutindo sobre como matar essa secura de fazer música, e começamos a dar nomes para uma suposta nova banda, e como buscávamos referência da nossa pacata São Cristóvão, o nome de Baggio prevaleceu na conversa. Ele foi um figura que vivia perambulando pelas ruas com roupas esquisitas e uma viola no ombro, e sempre parava nos botecos ou esquinas para tocar suas composições e clássicos da jovem guarda. Como na época não tínhamos mais amigos afim de se juntar a nós, acumulamos um repertório de bandas que gostávamos e fomos os dois para o estúdio. Lucas na real nem era baterista, ele tocava baixo, mas se prontificou em pegar alguns equipamentos emprestados e aprender a tocar bateria. O primeiro ensaio aconteceu em março de 2004 e estamos nessa até hoje.

MB: Como é fazer Rock numa cidade histórica de Sergipe?

The Baggios: Pra você ter noção, em quase 10 anos de banda, só fizemos três apresentações em São Cristóvão, e já fazem 5 anos desde a última vez. A banda começou justamente quando o FASC, um dos principais festivais de artes do estado, senão do nordeste, morreu. Esse era o único evento no qual teria orgulho me apresentar novamente, pois quando tocamos em 2004 foi caótico, não houve um pingo de organização, e acabamos sendo mal tratados. Aqui não há um público para alimentar uma cena Rock, tudo depende de Aracaju, e a primeira conquista da banda foi conseguir um show lá. Me lembro como hoje o quanto fiquei empolgado. Isso aconteceu em Agosto de 2004. Eu era fã de bandas como Snooze e Plástico Lunar, e estava ansioso para mostrar minhas músicas para esses caras. Sergipe tem uma das melhores e mais diversas cenas musicais do Brasil, sou fã de várias bandas daqui. Nomes como Plástico Lunar, Elvis Boamorte, Renegades of Punk, Patricia Polayne, Maria Scombona, Ferraro Trio, Coutto Orchestra, entre outros nomes, precisam ser descoberto no Brasil. Cada um desses nomes tem sua própria identidade, e isso é uma das coisas mais fortes da música sergipana.

MB: O novo disco de vocês, Sina, é conceitual. Qual é a história por trás das canções?

The Baggios: É interessante ouvir que Sina é um disco conceitual. Ele parece ser, mas não foi construído com essa intenção. Tínhamos uma música com esse titulo, e de repente quando começo a rever as letras, vejo que o tema se encaixava bem, e daí batizei o disco com este nome.

Eu sempre costumo observar pessoas como andarilho, mendigo, puta, e imaginar histórias que estão por trás do que eles são. Eu fico imaginando que nem todos escolheram ser assim, e que existem histórias que os fizeram assim, acho que o principio das letras desse disco é mais ou menos isso. Além de algumas coisas mais pessoais também. No disco tem personagens como Salomé, Leão, Zorrão, que eu cresci ouvindo histórias e desenvolvi letras a partir das minhas lembranças dessas figuras quase folclóricas. Leão por exemplo, era um figura baixinho, parecia frágil, e vivia dormindo na estação de trem (estação que aparece na capa do disco), e os pivetes costumavam provoca-lo gritando “esturra leão”, ele ficava pirado e apontada um cajado fingindo ser uma arma, mas por trás disso tem uma história muito mais forte. Reza a lenda que ele matou sua mulher, enterrou no quintal, cumpriu pena, despirocou e viveu como andarilho, passando períodos em várias cidades do interior.

Zorrão foi outro personagem que marcou São Cristóvão, tinha seus 60 anos, e se amarrava em perambular pelas ruas de São Cristóvão fazendo versões de músicas da Jovem Guarda e MPB, fazendo a melodia da percussão com a boca. Era de uma forma "troncha", chegava a ser engraçado, mas marcou bastante.

Outra coisa que influenciou as letras do disco, é que eu acredito que somos reféns de uma sina. Podemos até pegar uma rota diferente, mas acabamos sendo pegos pelo que está escrito. Parece algo religioso, mas não é meu tipo. Eu simplesmente tenho algumas crenças loucas e foi a partir daí que algumas ideias de “Sina” surgiram.

MB: Vocês são uma dupla, com bateria e guitarra, mas conseguem um som grandioso no disco. Como driblaram a carência de bons produtores no país?

The Baggios: Nós já lançamos três EP’s e dois álbuns cheios, e todos produzidos pela banda. Não por escolha, mas por necessidade. As coisas mudaram, as bandas tem mais autonomia, mais direcionamento, mais segurança, mas é claro que custa tempo para conseguir algo maduro e legal. Ficamos satisfeito com a produção de “Sina”, deve ser porque estamos ficando calejados e amadurecendo aos poucos com essas experiências de produzir nossos próprios discos. Uma das coisas que nos ajudou bastante foi a nossa pré-produção. Passamos meses gravando ensaios, ajustando, bolando ideias. Quando entramos no estúdio, sabíamos o que queríamos. Na captação, devemos muito a nossos amigos que ajudaram na parte da engenharia, e emprestaram microfones, placas, pré-amps. Esses fatores, com certeza foram responsáveis pelo resultado legal, mesmo gravando num estúdio super simples. Sina seria produzido pelo Rafael Ramos, chegamos a mandar demos, discutir algumas ideias, ler emails empolgados, comprar passagens para o Rio, mas as coisas começaram a desandar, e fomos obrigados a não viajar, gravar tudo em Aracaju e lançar de forma independente. Era pra ser assim, eu preferi acreditar nisso. No fim das contas ganhei muito com isso, foi surreal o quanto eu aprendi com esse disco e ainda pude convidar músicos que eu admiro pacas para participar. Eu ainda quero trabalhar com algum produtor, para discutir ideias, ter mais uma cabeça na hora de gravar junto com a gente, com o intuito de buscar renovação mesmo, eu me amarro em me reinventar, faço questão que cada disco tenha uma viagem própria, tenha novas influências. Espero que possamos ter essa experiência no próximo.

MB: Dá pra notar influência forte de Raul Seixas nos vocais. E de Hendrix nas guitarras. Quem mais vocês ouvem atualmente?

The Baggios: Raul Seixas é o cara responsável por me fazer escrever música em português. Passei anos acanhado para escrever, mas depois que passei a me aprofundar na discografia dele, aprendi muito e hoje sou grato a ele. Jimi Hendrix foi o cara que me levou ao Blues, e me fazer levar guitarra mais a sério. Juntando esses dois figuras com Zé Rodrix, Jorge Ben, Tim Maia, Black Sabbath e Led Zeppelin, resulta nas minhas principais influências. (Atualmente) estou viciadão em Arnoud Rodrigue. Que cara genial! É surpreendente como o cara é criativo. Além dele estou ouvindo bastante Alceu Valença, Graham Nash, Neil Young, Buffalo Killers, Daniel Norgren, Seasick Steve, Wolf People, e acabei de descobrir o disco “Babylon by Gus” do Black Alien que me fez gostar um pouco mais de Rap.

MB: Sabemos que é complicado para uma banda sobreviver hoje no Brasil. Como vocês analisam esse cenário atual do Rock no país?

The Baggios: Tem rolado um clima estranho. A gente tem circulado bastante e em todo canto a queixa é a mesma: “Cara, ta foda pra tocar nesta cidade, não tem casa de show”. Isso é preocupante. Por outro lado tem vários festivais legais espalhado pelo Brasil e tem muitas bandas boas produzindo grandes discos. Eu não sei muito bem como julgar essa cena, eu posso dizer que tá bem esquisito e que tá cada vez pior conseguir shows com boas condições.

MB: Sina está disponível para download no site da banda e o visitante atribui um valor que acha justo. Vocês têm "versão física" do disco? Versões em LP? Como o fã de música faz para ter o disco de vocês na estante?

The Baggios: Essa ideia de “Doe Quanto Achar Que Vale” até que tem funcionado, muita gente aderiu e essa grana vai nos ajudar de alguma forma. Fizemos 1.000 cópias no formato CD e elas estão à venda na loja na página do facebook e em breve no site da banda. Estamos cientes que hoje em dia as pessoas perderam o interesse em ter o disco físico, 40% dos discos damos para produtores e jornalistas e o restante vendemos. Nosso primeiro disco conseguimos vender 1.500 cópias em 2 anos de lançamento, por outro lado foram mais de 12.000 downloads direto do nosso site, sem contar os números dos links que foram gerados noutros sites. Assim ajuda a ter uma noção de quanto a música digital tem ganhou o mundo. “Sina” sairá na versão vinil, e estamos muito ansiosos por isso. Começaremos a pré-venda no nosso site (http://www.thebaggios.com.br/) dia 30 de Setembro. As pessoas tem procurado mais pelo vinil que pelo CD. Isso é legal! O vinil está com tudo. Sairá pelo selo Media4Music, serão 250 cópias, feitas na República Tcheca, na mesma fábrica que os discos do Black Sabbath, Rolling Stones são produzidos, e virá com uma faixa bônus exclusiva para o vinil, chamada “Adios Baggio”, música que escrevi em homenagem ao Baggio que faleceu no ano passado.

Quem tiver interesse de adquirir nossos discos, camisas e o documentário acesse nossa lojinha no Facebook (http://goo.gl/HgCHs0 ) ou através do email loja@thebaggios.com.br

MB Quais as boas bandas em atividade no Brasil na opinião de vocês?

The Baggios: Curto o Mopho, Autoramas, Vanguart, Porcas Borboletas, Plástico Lunar, Maria Scombona, Snooze, Vivendo do Ócio, Siba, Supercordas, Dingo Bells, Forgotten Boys. Deve ter mais nomes esquecidos na minha cabeça agora, e peço desculpas...

MB: The Baggios tem algum plano para excursões pelo país? Como podemos ver um show de vocês?

Sim. Faremos a primeira parte da turnê para divulgar “Sina” em Outubro, onde passaremos por cidades da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Serão 12 shows, em três semanas de turnê. Pretendemos divulgar as datas e detalhes até o final deste mês, pois estamos fechando os últimos detalhes.

MB: Voltando a Sina, há várias misturas sonoras, mas o Blues parece ser o ponto de partida da sonoridade do disco. Vocês têm heróis do Blues?

Como falei anteriormente, Hendrix me levou ao Blues, ele é um dos meus heróis. Ele me levou a Buddy Guy, Muddy Waters, e esses me levaram a Robert Johnson, Skip James, Mississipi John Hurt, Blind Willie Mctell. Devo muito a meu jeito de tocar a esses caras. Devo a Iommi e a Page também, mas esses dois sugaram da mesma fonte com certeza (risos).

MB: Como vocês acham que o Rock nacional pode se renovar no sentido de mais pessoas terem acesso ao disco de bandas como The Baggios? Falta divulgação, união entre as bandas?

Agradeço por enxergar na gente uma forma de ajudar a renovação da música (risos). Eu acredito que existe muito “oba, oba” com bandas bem “mais ou menos”, assim como tem bandas que merecem estar sempre na mídia. Não sei se minha música vai ajudar em alguma coisa, mas seria bem legal se tivéssemos oportunidades de tocar nesses grandes festivais, e que fôssemos “descoberto” pelos “grandes”. Falo isso, porque não faço música por hobby, posso até me divertir, mas levo essa ‘onda’ muito a sério e quero muito que a gente forme um público cada vez maior, pra nos dá ainda mais força e moral para continuar nessa estrada enlamaçada. Voltando a falar sobre mudanças na cena roqueira brasileira... eu não sei bem se deveria haver essa mudança, cada um tem sua viagem, eu sigo uma linha, Supercordas tem a sua onda, o Autoramas tem a sua, mas eu gosto deles, me entende? Há umas bandas “mela cueca” que é foda suportar, mas eles acabam uma hora ou outra. É a força da natureza. Sobre divulgação, de repente a gente precise um pouco mais, mas não é fácil trabalhar sozinho. Sem grana não dá para pagar uma boa assessoria, e por ai vai. Hoje em dia eu posso dizer que convivo com pessoas que me ajudam bastante a montar nossas turnês, descolar contatos. Eu vejo nisso uma forma de união. As pessoas realmente gostam da gente, e fazem por onde estar contribuindo com nossa história. Eu agradeço a todos eles por nos dar uma chance e estar sempre acreditando na nossa música. Não vou evitar citar nomes, pois seria injusto esquecer algum. O lance é continuar produzindo, acreditando no que faz, e deixar rolar. Uma hora a coisa funciona de verdade, se já não está funcionando.

Carlos Eduardo Lima perguntou

"Julico" respondeu

Monkeybuzz

#

quarta-feira, 25 de setembro de 2013

RiR no Sofá da Má – ultima noite

Não é nada mal essa brincadeira de assistir os shows de

grandes festivais no sofá de casa. Já tem um tempo que me convenci de que não

tenho mais saco nem disposição para essas super maratonas: horas na fila, empurra-empurra,

banheiros a 300 km de distancia, sol e chuva e, no fim, você ainda assiste o

show em um telão. Em casa é no meu sofá e no meu banheiro, na hora certa, sem

sol nem chuva, com lanchinho e sofá e amigos. Depois do show do Paul McCartney

decidi que só iria para outra maratona daquelas se fosse por algum artista do

mesmo “naipe”, do mesmo grau de importância pra mim. Por isso, assistir a esse

Rock in Rio no sofá de casa está mais do que excelente, na minha avaliação.

Talvez tirando o Iron Maiden, não trocaria o sofá e a companhia do meu

ídolo-amigo e jedi favorito AdelvanKenobi por nada. Combinamos de ver juntos os

dois dias em que o line-up realmente contemplou o rock, na quinta e no domingo.

Só nesse último tivemos a ideia de botar no papel algumas das besteiras (ou

não) que a gente soltava enquanto assistia os shows. É uma tentativa de

compartilhar a diversão com mais gente.

Sepultura e Zé Ramalho

Primeira coisa que eu estranhei: porque o Sepultura tocou

duas vezes, hein? Alguém explicou isso aí? Não que eu esteja reclamando, mas

foi estranho e meio sem proposito, não foi não? NO show de quinta eles dividiram

o palco com uns batuqueiros franceses. Negócio super esquisito por sinal: metal

em francês vamos combinar que já não combina, e europeu batendo lata a la

olodum e dizendo que é metal... bom, sem comentários. Curti não. Já o show de

domingo me pareceu mais “o show do Sepultura mesmo”. Aí, pra não ficar na cara

o jabazão, a galera chamou o Zé Ramalho pra fazer a segunda metade do show.

Infelizmente, foi justamente a parte que eu não vi por conta dos afazeres

domésticos (ok, tem essa desvantagem de assistir em casa). Mas a primeira

metade do show eu achei sensacional. Um desfile de classicões do Sepultura,

banda afiadaça, som bom, não me lembro de nada pra falar mal do show em si.

Alguns comentários que fizemos, eu e Adelvan, sobre o Sepultura hoje em dia,

que também não devem ser novidade pra quem acompanha a carreira da banda: 1) o

Derrick não é um vocalista virtuoso, é estranho ele estar há tanto tempo na banda;

2) sem comentários a falta que o Igor faz na batera. Esse garoto novo é bom,

mas não chega aos pés; 3) o Paulo nunca foi nada além de um baixista medíocre; 4)

CONCLUSÃO RÁPIDA E SEM NENHUM APROFUNDAMENTO: o Sepultura hoje tá na mão do

Andreas Kisser. Ok, tem um pouco de exagero aí, mas é um desfalque imenso

mesmo. E é uma pena porque sempre foi uma banda fodona. Só orgulho de cá.

SLAYER!!!

Maíra estava ocupada e viu de relance, mas eu (Adelvan) não

poderia perder uma de minhas bandas favoritas do metal extremo tocando no maior

festival do Brasil – e um dos maiores do mundo. Bastante desfalcados, é

verdade, mas é o Slayer, porra! É Reign in Blood! É Tom Araya e é Kerry King. E

é Gary Holt, do Exodus. E Paul Bostaph ...

Com todo respeito a Jeff Hanneman, o grande desfalque é,

realmente, o de Dave Lombardo. Trata-se, afinal, do maior baterista de Heavy

Metal de todos os tempos – considerando-se que o Led Zeppelin não era Heavy

Metal, evidentemente. NUNCA, JAMAIS, ninguém vai conseguir substituí-lo. Porque

ninguém consegue fazer as viradas que ele faz com a elegância e a velocidade

que lhe é característica. Dito isso, sigamos em frente ...

O show foi bom, mas não foi 100%. Som bom, execução precisa,

barulho do inferno, Araya sempre simpático e sorridente, uma bonita homenagem

ao guitarrista falecida e é isso. Tá dado o recado. Na moral, quem ficou ali

depois do Slayer pra ver Avenged Sevenfold merece no mínimo uma surra de cipó

de aroeira ...

Nota 8.

DVD Gangrena Gasosa Ao

Vivo no inferno

Daí que o Adelvan trouxe o DVD do Gangrena pra gente

assistir o show ao vivo porque ele já sabia que o Avenged Sevenfold era uma

merda. Mas eu, feito uma idiota, por alguns minutos ousei duvidar da opinião do

mestre. Bastou, entretanto, rolar um VT de apresentação dos caras, antes mesmo

do show começar, pra eu entender que se tratava de uma espécie de Charlie Brown

Jr do Metal, ou um “emo-metal”, e entender que JAMAIS se duvida da opinão de um

Jedi do rock.

Fomos para o inferno assistir Gangrena. Nada mais apropriado

para a noite. Aliás, taí uma banda que colocaria no chinelo uma meia dúzia de

farofeiro que passou por esse Rock in Rio.

Conheci o Gangrena Gasosa recentemente, justo com esse mesmo

DVD – que é duplo e o primeiro volume é um documentário (impagável) que conta a

história da banda. Virei fã imediatamente. Espero poder vê-los ao vivo algum

dia.

Eles costumam ser definidos como Saravá Metal, estilo,

aliás,que ninguém nunca ousou imitar. A estética musical é basicamente trash (NOTA:

sem o H mesmo) metal, mas a banda persegue um conceito, no visual e nas letras,

que tira sarro com a umbanda e o candomblé. Tem que ter coragem mesmo. Os caras

se vestem das diversas facetas do capeta, do modo como são vistos por ambas as

religiões. A ideia é “pagar de satanista”, só que tirando uma onda pesada.

Durante muito tempo a ligação com essas religiões foi só no

visual e nas letras. Mais recentemente, eles chamaram percussionistas –

atualmente uma percussionistA, fêmea – e gata. Comprometida, com Ângelo/Zé

Pilintra, o vocalista - pra fazer parte da banda incorporando o “batuque do

terreiro” na sonoridade também.

Agressivo, competente, hilário, inteligente e devidamente DO MAL, como todo metal deve ser. Altamente recomendado. Foi uma ótima pedida pra esperar... O SHOW.

Agressivo, competente, hilário, inteligente e devidamente DO MAL, como todo metal deve ser. Altamente recomendado. Foi uma ótima pedida pra esperar... O SHOW.

Iron Maiden

Tudo isso era pra chegar aqui. A gente queria mesmo era ver

e ouvir o Iron. Qualquer roqueiro que se preze teve sua fase metal e, muito

provavelmente, ela começou pelo Iron Maiden. E quando passou deixou marcado

pelo menos uma meia dúzia de riffs inesquecíveis que passam de geração a

geração e são esperadas ansiosamente a cada show. Era o que a gente estava

esperando também. E não nos decepcionamos.

Particularmente, eu, Maíra, achava que já não ia lembrar de

muita coisa. Junto com o Rush e o Metallica, o Iron Maiden foi uma das

primeiras bandas de rock que eu ouvi na vida, só que eu gastei menos tempo com

eles.

Conversamos um pouco sobre isso, inclusive, aqui no sofá da

Má. Não era tão simples escutar um disco naquela época. No meu caso, por

exemplo: primeiro eu era tão nova, tipo 10 ou 11 anos, que sequer tinha

autonomia de gosto, ou de grana, pra dizer que queria comprar um disco. Acho

que nem mesada eu recebia ainda. Fora isso, o único toca discos da casa ficava

na sala. Não era tão simples pegar e colocar um disco de metal no meio da sala

da família pra tocar. Aí um dia eu pedi o fone de ouvido do meu pai emprestado.

Era um fone grandão, caro, e o cabo era curto. Ou seja, eu tinha que sentar no

chão, no meio da sala, atrapalhando o caminho até o telefone, por exemplo, pra

ouvir um disco. E além disso o meu pai não curtia estar me emprestando o fone

dele. Enfim, a molecada de hoje tem bem mais sorte. Ainda assim a gente furou a

bolha. Porque quando tem que ser a gente vai lá e é.

Mas eu tava dizendo que achava que não ia lembrar das

musicas. Rá. Riff bom é riff que gruda. A cada começo de musica era mais

emoção. Do meio pro fim do show, gritinhos e sorrisos. Não tinha como ser menos

emocionante.

O foco no “Seventh son of a seventhson” nos fez sentir

privilegiados: é um discaço mesmo e tem uma das musicas que nós dois

consideramos uma das que nós mais gostamos: “The evi lthat men do”. A execução

da faixa título também foi de arrepiar. Para além de análises de técnica ou

estética, a gente aqui só conseguia mesmo dizer algumas poucas palavras, não

das mais refinadas, mas tudo no bom sentido: “porra, caralho, putaquepariu, vai

tomar no cu e etc e tal...

Alguns comentários foram inevitáveis: que vitalidade

invejável do Bruce Dickinson, hein? O cara pilota o avião, tá com a voz (e o “corpitcho”)

super em forma, corre e pula pra todo lado o show inteiro, pratica esgrima e

ainda toma cerveja e caipinha! Porra, vai se lascar! (Pode ser lá em casa, ok?

*diz a Má) E o Steve Harris, é tipo o Dracula, né? Não muda a cara nem o cabelo

nunca. Segundo Adelvan, no dia que ele cortar o cabelo acabou o metal.

Já o Janick Gers tá fazendo o quê no Iron Maiden ainda, hein

minha gente?? Entrou pra substituir o Adrian Smith. Daí o cara volta, toca muito

mais que ele, por sinal, e ele agora fica saltitando feito uma gazela no palco!

Quequéisso!! Cadê o respeito?

Eu (Adelvan) não me iniciei no rock exatamente com o Iron

Maiden, muito embora costume dizer que comecei a aprender o que era realmente

esse tal de rock and roll com o primeiro Rock in rio, de 1985. Sacumé, né, ta na

Globo, ta na boca do povo. Ainda hoje é assim – impressionante a quantidade de

gente que vem me perguntar, no trabalho ou nas reuniões familiares, porque eu

não estava lá. Quando estou de bom humor respondo que vou estar no Black

Sabbath, mas aí é uma confusão, porque você tem que explicar o que é o Black

Sabbath e porque eles, sozinhos, são mais importantes e valem um ingresso mais

caro que todo o rock in rio junto.

Então: comecei com o (nem sempre) bom e velho (dependendo do

ponto de vista) rock brasileiro dos anos 80, que tocava no rádio. E eu ouvia

rádio. Claro, todo mundo ouvia. Como sou cara de pau, não tenho vergonha de

confessar que já fui, inclusive, fã do RPM. Todo mundo era, ora. Aí um dia, não

sei muito bem como nem porque, eu descobri que não precisava ser como todo

mundo. Acho que foi quando escutei o Camisa de Vênus cantando “Silvia”, uma das

musicas mais escrotas já feitas, em todos os entidos, no rádio, que me dei

conta disso. Decidi que iria comprar um disco deles, e eis que “Viva, Ao vivo”,

se tornou a aquisição número um de minha coleção. “Vivendo e não aprendendo” do

Ira! foi o número 2. E aí veio o Iron Maiden, com “Somewhere in time” –

lançamento, na época. Quando aqueles primeiros acordes de guitarra sintetizada

espocaram em minha caixa de som – no mesmo esquema da Má, som da família, tinha

que esperar papai e mamãe irem pra missa no domingo à noite pra ouvir no volume

adequado – minha vida mudou. Literalmente. Parei de ir à igreja, virei ateu.

Parei de pegar no pé de minha irmã por besteira – ela adorou, mas não gostou

quando, algum tempo depois, eu comprei o LP “Descanse em paz”, do Ratos de

Porão, que tem a imagem de uma senhora morta na capa. Ela tinha pesadelos com

aquilo e eu, quando queria irritá-la, saía correndo atrás dela com o disco na

mão. Virei “roqueiro”. Em Itabaiana, nos anos 80. Parada dura.

Acompanhei o Iron até justamente o “Seventh son of a seventh son”, o disco enfocado na

atual turnê. Depois meu gosto musical se ampliou ao ponto de quase esquecê-los.

Mas sempre os tive como uma memória boa de um tempo bom, de descobertas. Tive a

oportunidade de vê-los ao vivo pela primeira vez no Recife, há uns dois anos.

Devia isso ao meu eu adolescente. Foi o show mais bem produzido e organizado

que eu já fui em toda a minha vida, em todos os sentidos – até as placas de

sinalização eram bonitas e perfeitamente posicionadas. Vi da área vip – “I sold

my sou for rock and roll” – e chorei feito um bebê. Fui embora feliz, ao som de

música que encerra “A Vida de Brian”, do Monty python – os caras são foda! Mas

admito: tanto os show da turnê anterior, que dava uma geral na carreira da

banda, quanto este, da “Maiden England Tour”, são melhores do que o que eu vi.

Eles estavam lançando disco novo e por isso tentaram nos empurrar material mais

recente, não apenas do “Final Frontier” como de coisas dos anos 2000, que eu

absolutamente desconheço. Não foi ruim, claro. Mas o show que vi na madrugada

do domingo para a segunda-feira no Rock In Rio foi perfeito.

Adorei a cenografia, a pirotecnia, o figurino, o set list,

os Eddies – até mesmo aquele bonecão desengonçado de sempre – tudo! Bruce, que

parece estar deixando novamente os cabelos crescerem, estava especialmente

teatral e brincalhão, como quando fez um merchandise “ixpierto” da recém

lançada cerveja “the Trooper” ou quando chacoalhou a base elevada onde estava

no verso “balancing on the edge” de “The Evil that men do”. Sua perfomance – e a

da banda – na épica e climática faixa título, “seventh son of a seventh son”,

foi coisa de mestre. E têm o público na mão, como de praxe: a turba ensandecida

de 85.000 “metaleiros” respondia a todos os seu comandos, o que deve ter causado

uma inveja danada em algum político sem carisma que só consegue se eleger na

base da propina que por ventura estivesse insone naquela madrugada ...

Enfim, tem que ser muito ranzinza pra não gostar do Iron

Maiden. Ou não – mas as exceções eu nem comento, porque não entendo. Iron

Maiden fez e, pelo jeito, sempre fará parte da minha vida.

HALLOWED BE

THY NAME!

Amém.

10.

Maíra Ezquiel escreveu sobre o Sepultura, a Gangrena Gasosa

e o Iron Maiden

Adelvan escreveu sobre o Slayer e o Iron Maiden.

UP THE IRONS

SLAYER!!!

#

sexta-feira, 20 de setembro de 2013

Rock. In Rio. No sofá.

Há uma tendência recente entre críticos de musica

consagrados porém meio “cansados de guerra”, como os Andrés Forastieri e

Barcinscky, de fazer resenhas de grandes festivais a partir do que vêem na TV,

no conforto de seus lares. Para, segundo eles, evitar os transtornos que os

megaeventos inevitavelmente proporcionam. Eu não tenho esse problema não. Ainda

não consei de vez, e é sempre, sem exceção, infinitamente melhor ver ao vivo e

em carne osso, de corpo presente. Até

poderia ter ido ao Rock in Rio, mas como dinheiro não é capim e eu já vi “cara

a cara” boa parte das atrações que me são interessantes – Sepultura, Slayer e Iron Maiden – resolvi guardar minhas

energias e economias para o Black Sabbath, que toca pela primeira vez no Brasil

com Ozzy Osbourne nos vocais mês que vem . Em todo caso, animei-me em ver a

cobertura do Multishow desta quinta, praticamente o primeiro dia dedicado

inteiramente ao rock do festival que começou sexta-feira passada com Ivete

Sangalo, Beyoncê, Justin Timberlake e Cia. Ltda. Escalei-me no sofá de minha

amiga Maíra e só saí de lá incríveis 8 horas depois. Abaixo, o que vi e ouvi

...

É legal a participação do tal Tambours du Bronx, mas nada demais. Dá a impressão de que eles precisaram contratar aquele povo todo pra substituir Igor Cavalera. Aliás, foi a primeira apresentação que vi com o “novo” baterista, Eloy Casagrande, e não me impressionei muito não. Tem energia e técnica, o moleque, mas falta o “mojo”. É meio “durão”. Não sei, não curti.

Na sequencia, num palco menor, tivemos Rob Zombie pela

primeira vez no Brasil em carreira solo. Bom show, com aquele visual meio

exagerado de praxe e o mesmo tipo de som da antiga banda, o White Zombie: uma

espécie de rock industrial com “groove”. Alguns clássicos, como “Dragula” e “More

Human than Human”, e pelo menos uma música com um título sensacional: “Mars

Needs Women”. Destaque para a presença de palco do maluco zumbi/mendigo e pro

guitarrista prodígio John 5, que segue um pouco aquela linha masturbatória a la

Steve Vai e Joe Satriani, mas que não sei porque eu gosto ...

Na sequencia, num palco menor, tivemos Rob Zombie pela

primeira vez no Brasil em carreira solo. Bom show, com aquele visual meio

exagerado de praxe e o mesmo tipo de som da antiga banda, o White Zombie: uma

espécie de rock industrial com “groove”. Alguns clássicos, como “Dragula” e “More

Human than Human”, e pelo menos uma música com um título sensacional: “Mars

Needs Women”. Destaque para a presença de palco do maluco zumbi/mendigo e pro

guitarrista prodígio John 5, que segue um pouco aquela linha masturbatória a la

Steve Vai e Joe Satriani, mas que não sei porque eu gosto ...

E então veio a grande incógnita da noite: Ghost. Banda nova,

quase ninguém conhece fora dos círculos fechados do mundo do Heavy Metal. E

olha que eles nem são tão “metal” assim: seu som está mais para um “classic

rock” meio setentista com clima de Missa Negra – inclusive nas letras, explicitamente

satanistas. Mais pra Blue Oyster Cult ou Pentagram que pra Mercyful Fate – com o

qual são insistentemente e, ao meu ver, erroneamente, comparados. Especialmente

pelos vocais, que são muito diferentes. O conceito visual é impactante:

trata-se de um vocalista, Papa Eméritus II, trajado a rigor em vestes

litúrgicas porém com uma maquiagem de zumbi, e 5 comparsas com fantasias iguais

e identidades anônimas – todos atendem por Nameless Ghouls.

E então veio a grande incógnita da noite: Ghost. Banda nova,

quase ninguém conhece fora dos círculos fechados do mundo do Heavy Metal. E

olha que eles nem são tão “metal” assim: seu som está mais para um “classic

rock” meio setentista com clima de Missa Negra – inclusive nas letras, explicitamente

satanistas. Mais pra Blue Oyster Cult ou Pentagram que pra Mercyful Fate – com o

qual são insistentemente e, ao meu ver, erroneamente, comparados. Especialmente

pelos vocais, que são muito diferentes. O conceito visual é impactante:

trata-se de um vocalista, Papa Eméritus II, trajado a rigor em vestes

litúrgicas porém com uma maquiagem de zumbi, e 5 comparsas com fantasias iguais

e identidades anônimas – todos atendem por Nameless Ghouls.

Outra decepção foi o vocal. A impressão que tive foi que a

máscara (pensei que fosse uma maquiagem) limita os movimentos labiais e

interfere na perfomance do cara, já que em estúdio o resultado é bem mais

interessante. Por outro lado, o som das guitarras ao vivo ganha peso e se torna

mais encorpado, mais “Heavy Metal” mesmo. Foi um show irregular, muita gente

detestou, mas no geral eu curti. Ainda mais pelo ousadia “blasfema” da

caracterização.

Outra decepção foi o vocal. A impressão que tive foi que a

máscara (pensei que fosse uma maquiagem) limita os movimentos labiais e

interfere na perfomance do cara, já que em estúdio o resultado é bem mais

interessante. Por outro lado, o som das guitarras ao vivo ganha peso e se torna

mais encorpado, mais “Heavy Metal” mesmo. Foi um show irregular, muita gente

detestou, mas no geral eu curti. Ainda mais pelo ousadia “blasfema” da

caracterização.

Sepultura começou pontualmente às 18:30, como marcado. Show

energético e competente. Bom. Mas teria sido melhor se os caras não insistissem

em focar nas chatíssimas músicas da fase Derick Green – que já está,

inacreditavelmente, há mais tempo na banda do que o próprio Max, ex-vocalista e

membro fundador. E convenhamos: ele é ruim demais! Muito ruim! Ruim que dói! Um

vocalzinho gutural chimfrim genérico que qualquer um faria, totalmente sem

personalidade, e uma presença de palco sempre meio atabalhoada. A impressão que

tenho é que ele até hoje ele não sabe ao certo o que está fazendo ali. Mas os

caras – Andreas e Paulo - são teimosos e agora, com o suporte de uma grande

gravador do gênero, a Nuclear Blast, é que vão insistir mesmo. Só que não tem

jeito: ao vivo ainda seguram uma onda, mas a banda está desfigurada demais! Restou

apenas Paulo Xisto, o menos talentoso- embora gente finíssima, é a impressão

que tenho - da formação original. Pra mim, Sepultura acabou assim que Max saíu.

E olha que sou dos menos radicais, tem gente que acha que já era desde o “Beneath

the remais” ...

É legal a participação do tal Tambours du Bronx, mas nada demais. Dá a impressão de que eles precisaram contratar aquele povo todo pra substituir Igor Cavalera. Aliás, foi a primeira apresentação que vi com o “novo” baterista, Eloy Casagrande, e não me impressionei muito não. Tem energia e técnica, o moleque, mas falta o “mojo”. É meio “durão”. Não sei, não curti.

Mas o grande ponto fraco do show, a meu ver, foi o set list,

com pouquíssimos clássicos. Dentre eles aquela que talvez seja minha faixa

preferida – não por acaso do melhor álbum – da banda, “Refuse/Resist”. Só que

massacrada pelo vocal genérico e insosso de Derick. Lamentável. De boa surpresa

mesmo, apenas duas do Tambours Du Bronx metidas no meio do set. Meio tribal/industrial,

e com o vocal agressivo em francês, lembrou o Young Gods, seminal grupo suíço,

um dos precursores do uso do sampler como instrumento musical.

Nota 6

Na sequencia, num palco menor, tivemos Rob Zombie pela

primeira vez no Brasil em carreira solo. Bom show, com aquele visual meio

exagerado de praxe e o mesmo tipo de som da antiga banda, o White Zombie: uma

espécie de rock industrial com “groove”. Alguns clássicos, como “Dragula” e “More

Human than Human”, e pelo menos uma música com um título sensacional: “Mars

Needs Women”. Destaque para a presença de palco do maluco zumbi/mendigo e pro

guitarrista prodígio John 5, que segue um pouco aquela linha masturbatória a la

Steve Vai e Joe Satriani, mas que não sei porque eu gosto ...

Na sequencia, num palco menor, tivemos Rob Zombie pela

primeira vez no Brasil em carreira solo. Bom show, com aquele visual meio

exagerado de praxe e o mesmo tipo de som da antiga banda, o White Zombie: uma

espécie de rock industrial com “groove”. Alguns clássicos, como “Dragula” e “More

Human than Human”, e pelo menos uma música com um título sensacional: “Mars

Needs Women”. Destaque para a presença de palco do maluco zumbi/mendigo e pro

guitarrista prodígio John 5, que segue um pouco aquela linha masturbatória a la

Steve Vai e Joe Satriani, mas que não sei porque eu gosto ...

Nota 6,9998 – a la Igor Matheus ...

E então veio a grande incógnita da noite: Ghost. Banda nova,

quase ninguém conhece fora dos círculos fechados do mundo do Heavy Metal. E

olha que eles nem são tão “metal” assim: seu som está mais para um “classic

rock” meio setentista com clima de Missa Negra – inclusive nas letras, explicitamente

satanistas. Mais pra Blue Oyster Cult ou Pentagram que pra Mercyful Fate – com o

qual são insistentemente e, ao meu ver, erroneamente, comparados. Especialmente

pelos vocais, que são muito diferentes. O conceito visual é impactante:

trata-se de um vocalista, Papa Eméritus II, trajado a rigor em vestes

litúrgicas porém com uma maquiagem de zumbi, e 5 comparsas com fantasias iguais

e identidades anônimas – todos atendem por Nameless Ghouls.

E então veio a grande incógnita da noite: Ghost. Banda nova,

quase ninguém conhece fora dos círculos fechados do mundo do Heavy Metal. E

olha que eles nem são tão “metal” assim: seu som está mais para um “classic

rock” meio setentista com clima de Missa Negra – inclusive nas letras, explicitamente

satanistas. Mais pra Blue Oyster Cult ou Pentagram que pra Mercyful Fate – com o

qual são insistentemente e, ao meu ver, erroneamente, comparados. Especialmente

pelos vocais, que são muito diferentes. O conceito visual é impactante:

trata-se de um vocalista, Papa Eméritus II, trajado a rigor em vestes

litúrgicas porém com uma maquiagem de zumbi, e 5 comparsas com fantasias iguais

e identidades anônimas – todos atendem por Nameless Ghouls.

O show começa morno e assim vai até o final, mas é isso

mesmo: a banda conduz o espetáculo como se estivesse realmente num culto, mas

daqueles mais solenes, contidos. Mais pra católico ou ortodoxo tradicional que

pra “gospel” pentecostal. Gosto das

músicas, têm um bom senso melódico e refrões surpreendentemente “pop”. Também gostei

dos guitarristas, que não são “firuleiros” e têm uma boa pegada, e do

tecladista, que garante o clima sombrio. Mas detestei o baterista.

Inacreditavelmente ruim. Chega a ser bizarro, de tão tosco. Limita-se a marcar

o ritmo da forma mais primária possível, e olhe lá. Até eu faria melhor –

mentira, sou péssimo! Não tenho a menor coordenação motora pra isso ...

Outra decepção foi o vocal. A impressão que tive foi que a

máscara (pensei que fosse uma maquiagem) limita os movimentos labiais e

interfere na perfomance do cara, já que em estúdio o resultado é bem mais

interessante. Por outro lado, o som das guitarras ao vivo ganha peso e se torna

mais encorpado, mais “Heavy Metal” mesmo. Foi um show irregular, muita gente

detestou, mas no geral eu curti. Ainda mais pelo ousadia “blasfema” da

caracterização.

Outra decepção foi o vocal. A impressão que tive foi que a

máscara (pensei que fosse uma maquiagem) limita os movimentos labiais e

interfere na perfomance do cara, já que em estúdio o resultado é bem mais

interessante. Por outro lado, o som das guitarras ao vivo ganha peso e se torna

mais encorpado, mais “Heavy Metal” mesmo. Foi um show irregular, muita gente

detestou, mas no geral eu curti. Ainda mais pelo ousadia “blasfema” da

caracterização.

Nota 7 pra eles.

Entre o Ghost e o Alice In Chains nada aconteceu, então

tivemos que aturar as encheções de lingüiça dos apresentadores cretinos

caçadores de celebridades do Multishow. A âncora, Titi, ex-MTV – tinha que ser –

parece que é retardada, não é possível. Numa das entrevistas mais bizarras que

já tive o desprazer de assistir, perguntou a dois dos Nameless Ghouls do Ghost

se eles pegavam gropies assim mesmo, mascarados! Isso depois de chamá-los de

Darth Vader e interpelá-los quanto ao satanismo, que eles confirmaram com a

maior naturalidade. Haja “cunhão”, como dizemos por aqui...

Mas felizmente não demorou muito e os veteranos da cena

grunge estavam no palco mandando ver num set list matador, de fazer chorar mais

uma vez quem já chorou muito nos anos 1990 embalados pelo vocal angustiado do

saudoso Layne Staley e suas letras depressivas com fixação pela morte. Nem há

muito o que comentar, pois foi tudo quase perfeito: o novo vocal segura bem a onda e Jerry

Cantrell já não ostenta mais aquela bela cabeleira, mas ainda é o cérebro e o

coração por trás da coisa toda. E ainda canta, e bem, em dueto com a voz

principal.

Nota 9

Já a espera pelo Metallica, que se atrasou em mais de meia

hora, foi um suplício. Primeiro tive que ouvir Jimmy do Matanza cometer o

disparate de dizer que aquele show do Alice in Chains foi melhor do que a

primeira vinda deles ao Brasil, no auge, início dos anos 90. Faz favor, né. E

depois uma sequencia de entrevistas e matérias ridículas e sem sentido que

culminaram num bate-papo bizarro entre Beto Lee e ele, o único que consegue

rivalizar com Dinho Ouro Preto no quesito vergonha alheia do rock nacional:

Tico Santa Cruz. Não vou nem comentar o que foi dito, farei o favor de poupá-los

...

Metallica demorou – não tanto quanto o Guns and Roses,

felizmente – mas chegou chutando o pau da barraca com “Hit The Lights”, faixa

que abre seu álbum de estréia – 30 anos recém-completos – “Kill em all”, emendada

com a faixa-título de seu melhor disco, “Master of Puppets”. E aí foi jogo

ganho até o final, tocando com uma energia e velocidade impressionantes até

mesmo faixas mais lentas e/ou descaradamente pop, como “The Memory remains”, da

controversa fase “Loaded”. Todos os discos foram contemplados – com exceção de “St.

Anger” – inclusive o último, o mediano “Death Magnetic”, do qual extraíram a

boa “The Day that never comes”. Pontos altos: a satisfação estampada na face de

todos, especialmente de James Hetfield, normalmente mais carrancudo, e a

monumental execução de “One”, “Blackned” e “And Justice for all”, fazendo

justiça (sic) a este álbum injustamente (sic again) tachado de enfadonho e megalomaníaco.

O ponto baixo foi a perfomance de Lars Ulrich, ainda pior que o usual.

Nota 9 vírgula alguma coisa.

Domingo que vem tem mais.

UP THE IRONS !!!

SLAYER !!!

A.

#

quarta-feira, 18 de setembro de 2013

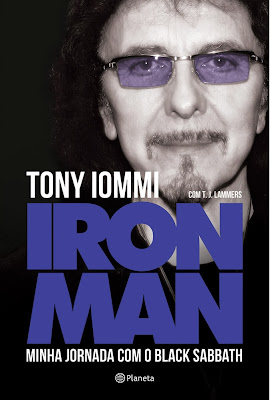

IRON MAN

Você sabia que Tony Iommi (AKA Deus), o cara que inventou o

Heavy Metal com seus riffs de guitarra infernais, é filho de pai brasileiro?

Pois é, eu também não. Mas está lá, na página 18 de “Iron Man – Minha jornada

com o Black Sabbath”, a autobiografia escrita em parceria com T. J. Mammers

recém lançada em terras tupiniquins: “Acho que minha avó era do Brasil. Meu pai

nasceu no Brasil”.

Só que não é verdade! É um erro de tradução. O original diz “I think my nan was

from Brazil. My father was born here" – “Here”, no caso, é a

Inglaterra, onde o músico vive e onde, certamente, escreveu – ou ditou para que

seu parceiro escrevesse – o livro. Tremenda bola fora da editora Planeta e de

Tatiana Leão, a tradutora, que evidencia a falta de preparo dos envolvidos nas

publicações relacionadas à música em nosso país. Uma pena ...

Em todo caso, me diverti com a leitura. Numa narrativa

enxuta e sóbria desenvolvida em 90 capítulos curtos ao longo de 400 páginas, o

músico reflete sobre tudo o que ele aparentemente lembra ter acontecido em sua

vida, sem se furtar a mencionar passagens polêmicos e/ou constrangedoras. Vai

de sua infância, passada entre sacos de mantimentos que seus pais armazenavam

em casa para abastecer a loja da família, à morte de Ronnie James Dio, ocorrida

logo após uma volta triunfal da formação que gravou o clássico “Mob Rules” sob

o nome de Heaven and Hell – aqui, aliás, ele me tira uma dúvida: a mudança de

nome não se deveu a problemas contratuais, mas à necessidade de diferenciar as

duas bandas, já que eles também tocavam eventualmente, na época, como Black

Sabbath, só que com Ozzy nos vocais. Como a edição original foi lançada em 2011, não fala da recente gravação do

disco com a formação “quase” original - muito embora mencione os planos para que

isso aconteça. – nem sobre o câncer que o acometeu, a não ser por uma breve frase que encerra o penúltimo capítulo, no qual

discorre sobre alguns de seus problemas de saúde: “Desde que fiz o tratamento com células tronco (para tratar dores nas

articulações), não senti necessidade de tomar mais nenhum analgésico nem outros

remédios. Tem sido fantástico. Até algo mais surgir ...

É especialmente divertido comparar a forma com que Tony e

Ozzy (que também escreveu recentemente uma autobiografia de grande sucesso) narram as mesmas passagens de suas vidas, como a vez em que foram

recepcionados por um culto sinistro no corredor do hotel onde estavam

hospedados e apagaram as velas que eles acenderam cantando “parabéns pra você”.

Os caras ficaram fulos de raiva e, evidentemente, decepcionados. Ou quando Bill

chamou acidentalmente a polícia ao confundir um botão de emergência com o

interruptor do ar condicionado, o que promoveu o caos na casa em que estavam

hospedados, cheia de todo tipo de substâncias ilegais que se possa imaginar.

Ambos têm um senso de humor afiado, mas diferente: o de Tony é mais refinado

que o de Ozzy, totalmente demente e “escrachado”.

Para os fãs – e o livro é recomendado apenas a eles, já que

a narrativa é bastante enxuta, totalmente desprovida de floreios literários –

há o deleite de conhecer a visão do homem (há controvérsias. Eu,

particularmente, considero-o uma entidade acima de nós, meros mortais) sobre os

bastidores das turnês e das gravações dos discos. Interessante notar como ele

consegue descrever os amigos com quem trabalhou de forma honesta, apontando

inclusive seus defeitos, mas sem perder a elegância e procurando não ser

injusto. Quase sempre acentua os pontos positivos das relações, como quando

fala dos problemas de Glenn Hughes com as drogas, mas ressaltando sempre que

ele era um ótimo cantor, ou quando relata sua relutância ao pedir a Dio para que

não falasse mais sobre arco-íris e dragões nas letras do Black Sabbath. “Mas

porque? Gosto tanto deles”, respondeu o baixinho, depois finalmente convencido de

que o tema estava um tanto quanto repetitivo. Só desce o cacete mesmo, sem dó

nem piedade, em quem de direito: nos empresários que os roubaram e em Ernie C.,

guitarrista do Body Count, que produziu “Forbidden”, décimo oitavo e último

disco de estúdio da banda antes do atual “13”. A passagem, por sinal, evidencia

o erro que normalmente se faz ao colar em Tony a pecha de autoritário: fica

claro durante todo o livro que ele tomava a frente das produções apenas para

que as coisas não saíssem do controle, já que o cara estava o tempo todo

cercado de lunáticos – e isso inclui ele mesmo, ele admite. A única diferença é

que ele conseguia focar no trabalho quando necessário. Na produção de “Forbidden”

ele resolve dar uma chance à gravadora para provar que eles estavam errados ao

achar que o som do Sabbath estava ultrapassado e necessitava de uma renovação.

O resultado foi o pior disco da carreira da banda, na opinião de boa parte dos

fãs – e do próprio Tony.

Aproveito o ensejo de estar mencionando a opinião do autor

sobre terceiros para encerrar com a transcrição do trecho em que ele descreve

Lemmy e os caras do Motorhead. Antológico:

“O Motorhead abriu para nós nos Estados Unidos. O vocalista,

Lemmy, é uma grande figura.

É lógico que não havia comida no ônibus deles, só bebidas.

Você passava pelo camarim deles e não tinha nada para comer, mas tinha muito

vinho, cerveja e Jack Daniel´s. Eles são a epítome do rock´n´roll. Nunca saem

dessa. Nunca vou esquecer de quando vi o guitarrista, Phil Campbell, ao lado do

palco uma vez. Ele vomitou e, no minuto seguinte, estava no palco tocando.

Caramba, como é que eles fazem isso? Como eles agüentam? O corpo dele deve ser

indestrutível.

Lemmy provavelmente vai morrer no palco. Certamente não o

vejo em uma casa de repouso quando mais velho. Ele costumava entrar no ônibus

de turnê e sair no dia seguinte com a mesma roupa, no palco também, e assim ia...

Motorhead, eles simplesmente vivem como ciganos.

Uma história engraçada que ouvi a respeito de Lemmy. Ele

estava tocando e perguntou ao homem do monitor:

- Você consegue ouvir esse som horrível que está saindo dos

meus monitores?

- Não – respondeu o cara.

- Nem eu, aumente!

A.

#

terça-feira, 17 de setembro de 2013

"Depois do rock" por Silvio Campos

Vinda lá das entranhas dos anos 1980, recheada de melodias e saudosismo e

com o slogan de primeira banda autoral de Sergipe - o que é normalmente

justificável, pois as outras que faziam isso naquele momento ainda se

encontravam nas garagens, quartos e salas de suas casas. A Crove já tinha

nascido, tinha caído na boca do mundo.

Por alguns anos ficou fora de atividade e agora retorna com o que poderia ter se tornado um clássico do rock sergipano se lançado anos atrás, mas nunca é tarde para o rock. O disco nos traz um passado muito massa, especialmente para aqueles que viveram e viram a Crove em atividade na época: um rock que faz jus ao termo “rocker”, usado por todos na época. A mescla de rock pesado no estilo setenta, garageiro, musica pos- punk, rock nacional estilo anos oitenta é visível e muito presente ali nas veias sonoras do Crove Horrorshow. Letras que emanam imagens e uma atitude sonora datada, mas para quem é um “rocker” o cd soa perfeito e verdadeiro, para antes ou depois do rock, e é Crove. Devo destacar também a arte gráfica, que ficou muito bacana.

O disco tem um clima muito bom por inteiro e são muito destacáveis as faixas “Dança do forró”, “catedral” e o espetacular “rockão” “geração ropinol”. A sonoridade oitenta do rock Brasil aparece em “Tanta coisa”; já “Barra pesada” - excelente - mostra a veia pesada que a banda sempre teve, e é uma característica que vem do trabalho mais antigo do Eduardo(guitarra e voz) presente na antiga banda “Perigo de vida”. Faixa excelente, rock pesado, velhão e do bom. “Sem grana”, outra faixa que se destaca, o resultado ficou muito bom - não posso falar muito pois sou um pouco cúmplice disso com a minha participação.

No final de “tudo” fica aquele desejo de colocar o disco de novo pra rolar, e isso é pra poucos! Mas com a Crove Horrorshow é assim: rock para depois do rock.

por Silvio Campos

Em Aracaju, à venda na

FREEDOM

Rua Santa Luzia, 151

Centro, Aracaju/SE

próximo à Catedral

(79) 9924-8973

Por alguns anos ficou fora de atividade e agora retorna com o que poderia ter se tornado um clássico do rock sergipano se lançado anos atrás, mas nunca é tarde para o rock. O disco nos traz um passado muito massa, especialmente para aqueles que viveram e viram a Crove em atividade na época: um rock que faz jus ao termo “rocker”, usado por todos na época. A mescla de rock pesado no estilo setenta, garageiro, musica pos- punk, rock nacional estilo anos oitenta é visível e muito presente ali nas veias sonoras do Crove Horrorshow. Letras que emanam imagens e uma atitude sonora datada, mas para quem é um “rocker” o cd soa perfeito e verdadeiro, para antes ou depois do rock, e é Crove. Devo destacar também a arte gráfica, que ficou muito bacana.